電動アシスト自転車の開発PJ(7)

「軽量電動アシスト自転車の開発目標」

これまで、市販されているパワーユニット、バッテリーの仕様を調べてきたが、これらのデータから果たして「10Kgを切る電動アシスト自転車」が可能といえるのか?

先ずは、開発目標を整理して、それぞれのパーツについて可能性・実現性を追求(FS)して行くことにしたい。

・・・開発理念と開発目標の整理・・・

「開発理念」

軽量で軽やかに走る電動アシスト自転車を目指す。適度なアシスト力を比較的高速まで持続し、バッテリー容量も必要最小限として市販のe-bike的な重装備は目指さない。(最終的にはヨーロッパおよび日本の法規制を遵守するが、開発機の基本骨格はアシスト制限(トルク、速度)を考慮せずに「理想的な電動アシスト自転車」のあるべき姿を目指す。)

・・・開発目標・・・

- 重量; 総重量10Kg以内。(当然バッテリーを含む)

- 航続距離; 50Km以上~100KmMax (日帰りサイクリングの用途を想定)

- 電費; 0.5Km/Wh以上。 (現状実力の2倍以上の効率化を目指す)

- アシスト力; 人力:アシスト力=1:1 (Specialized と同じ思想である)

・・・重量配分の設定(初期設定)・・・

先ずは10Kgの重量を自転車本体、パワーユニット、バッテリーで下記のごとく配分する。これらは初期設定の目標であり、検討の段階でどうしても達成できない個所が出てきた場合は、それぞれ融通し合うことで全体の目標値「10Kg」の達成を目指す。

- 自転車本体; 8.0Kg

- パワーユニット; 1.0Kg

- バッテリー; 1.0Kg

ベースになる自転車は最近使用していないCannondaleのSynapse(2012年製)を使用する。現況での重量は8.3Kgであり、目標の8.0Kgまであと300gの減量が必要であるが、これは可能と思われれる。(フロントのチェーンリングは1速で十分であるし、フロントディレイラーも不要である。ハンドル回りも軽量化の余地あり。) もう少しお金をかければ7Kg台の自転車もあるが、これは他のパーツの軽量化が不成功に終わった場合の最後の手段に取っておく。滅茶苦茶高級な自転車ではなく、ありふれたカーボンフレームの自転車をベースとしているところに本プロジェクトの意義がある。(パワーユニット、バッテリーがどこまで軽量化できるか挑戦するのが目的である。)ちなみにこのCannondale Synapseは今となってはクラシック自転車であるが、スタイルが気に入っている。

2)パワーユニットの候補

現在市販されているパワーユニットの仕様(重量と最大トルク)を下図にまとめた。(Panasonicのデータを追加している)

日本は3社(ヤマハ、シマノ、Panasonic)がそれぞれの用途向けのパワーユニットをラインアップしており、何時ものことながら日本メーカの真面目さが際立っており感心する。(国内メーカ同志で切磋琢磨競争する構図は他の産業分野でも同じである。)競技用MTB向けのユニットは別格として、各社とも最大トルクと重量のバランスに苦心しているのが読み取れる。最大トルクを上げるためには最終減速ギヤに丈夫な金属ギヤを使う必要があり、全体重量が増えてしまうが、最大トルクを下げれば樹脂ギヤ等の採用により重量は下げられる。軽量化方向に振ったのがSpecialized社のSL1.1とシマノのE5080であるが、最大トルクは40Nm以下に抑えている。多分、市場の大部分は60~80Nmクラスの最大トルクを要求しているものと思われるが、このレンジではパワーユニットの重量は「3Kg±α」から下がらない。(現在、日常使っているベンチマーク車のアシスタは70Nmの設定であるが、やはりこのぐらいのトルクがあった方が楽であるのは事実)

以上、市販パワーユニットの実力値を勘案した上で、開発目標のパワーユニットは重量1Kgで最大トルクは40Nm以上と設定した。ガンガンとトルクに任せて坂道を登るのが目的ではなく、主に平坦地を少しのアシストで淡々と走るのが目的なので、40Nmあれば十分と考えた。(坂道より巡行速度維持を重視する)

パワーユニットの設計に関しては次の3候補について検討する。

- ミッドシップ型パワーユニット;ブラシレスDCモータ+遊星ギヤ減速+チーン合力方式(遊星ギヤの採用と最終減速をスプロケットで行うことで軽量化を図る)

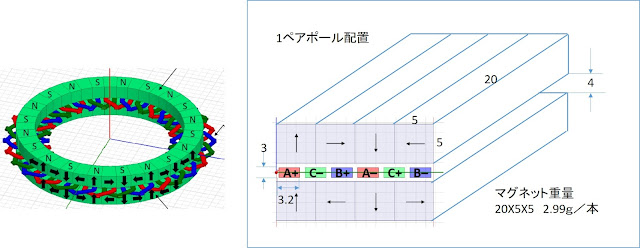

- インホイールモーター方式;高効率な(Axial Flux Coreless Motor)を検討

- リニア誘導モーター方式;ホイールを2次導体板として活用するリニアモータ方式

それぞれの概念図を下に示す。

この方式はモーターと減速ギヤの選択が鍵を握るが、モータに関しては最近マブチが260W~380Wクラスのモビリティ用途のモータの販売を開始しており、このモーターが使えそうである。重量も830gと射程範囲内である。問題は減速ギヤの選定と設計である。(これはメーカも一番頭を悩ませている点ではある。)クランク軸への伝達はチェーン合力方式にこだわりたい。(合理的な設計である)

3)バッテリーの候補

現在市販されているバッテリーの仕様(Whと重量の関係)を下図にまとめた。この中に電動工具のバッテリー(マキタ製)も参考に記載しているが、1Kg以下の目標に一番近いのはマキタのバッテリーである。今後e-Bike用に1Kg前後のバッテリーが出てくるかどうか判らないが、現時点ではバッテリーの候補としてはマキタの一択である。

e-Bike用のバッテリーのなかで一番エネルギー密度が高い(重量が軽い)のはシマノである。(自転車ギヤのメーカとして軽さへのこだわりか?)Boschもほどほどに軽い。意外であったのがPanasonicである。世界有数のリチウムイオン電池のメーカでありながら、一番重い。このグラフで見る限り、重量/容量の傾きはほぼ200Wh/Kgの線と並行であることから、バッテリーケース内の安全装置、電圧平衡装置等にお金をかけている可能性がある。電池セルの単独性能はそれ程悪くないはず?

コメント

コメントを投稿