「ヤマハPASパワーユニットの分解調査」

前回(11回、2022年8月15日)から随分時間が空いた。その間、頭の中で試作のシュミレーションを色々行ったが、「重量10Kgを達成する電動アシスト自転車」の最適な解(モータ方式の選定)について結論は得られていない。

一方で、日常のサイクリングでは前から愛用している「アシスタ」(ヤマハのパワーユニット搭載)に少しづつ改良を加えて随分扱いやすくなってきた。変速は7段を8段に改良して、きめ細かな変速が出来るようになった。(人力とモータ負荷を細かく調節することにより電力消費を抑えることが可能である)バッテリーもオリジナルの8.7Ah(200wh相当)から15.4Ah(400Wh相当)の大容量のものに強化した。これにより一回の充電当たりの走行距離も2倍の約80Kmまで伸びた。この距離は一日のサイクリングの距離としては必要にして且つ十分である。季節が良くなったら、8.7Ahを予備バッテリーとして、東京から箱根までの100Km走行にチャレンジしてみようと考えている。アシスタ(ヤマハPAS)は日本でもっともポピュラーな(安価な) 電動アシスト自転車であるが、日常の使用上は全く問題なく、快適で不便を感じないことから、考えていた理想の軽量電動アシスト自転車の開発の意欲が少し衰えてきたと言うのが、最近の正直な心情である。(重量が22.5Kgもある事は走り出してしまえば、強力なアシストの御蔭で忘れてしまう。e-バイクは重量を気にしなくてよいと言う風説(?)は実感として説得力がある。)

.JPG)

この様な中、最近ヤフオクで中古のPASのパワーユニットを手に入れ、日ごろお世話になっているパワーユニットの内部がどうなっているか、分解調査を行ったので紹介する。パワーユニットの分解は基本的にはそれ程特殊な工具は必要としないが、分解方法で結構苦労した部分もあり、試行錯誤しながら完全に分解するまで約3週間を要した。(分解に懸命であったことから分解途中の写真は撮れていない。)しかし、構造が判ってしまえば実にシンプルな設計となっており、再組み立ても簡単そうである。(驚くべき合理的設計である。)

分解前の写真を撮り忘れたので、新品の外観写真を載せます。

最初に完全に分解した全部品を示す。主要な部品の数は11とシンプルである。(ボルト類を除く)これらは半割れのケースの中に精度よく納まっている。ケースはM5の6本のボルトで組み立てられている。組み立てが精度よく迅速にできる構造になっており、さすがオートバイの量産で鍛えられたヤマハの製品であると感心させられる。

以下に示すのは各部品の重量測定結果である。全体重量はメーカの公表通り約3.4Kgであることが確認された。その重量配分は今後の軽量化計画に向けて参考になるところである。

(1)モーターとギヤ

今回の分解調査で一番知りたかったのは、ギヤの減速比であ

った。開けてびっくりピニオンは何と8歯である。これに樹脂(ナイロン)製のヘリカル大ギヤ(89歯)が組合わされる。1段の減速比は11.125である。これにチェーンでの減速比41/9が加わると、モーター軸からクランク軸までの総合減速比は50.68となる。これほど大減速しているとは想像もしなかった。確かに、一段のヘリカルギヤで10以上の減速が可能ならわざわざ高価な遊星ギヤを使う必要はないと納得させられた。パナソニックも同様な構造となっており、極小歯のピニオンとナイロン製大ヘリカルギヤの組み合わせが、日本のママチャリ用電動アシストのデファクトとなっているらしい。耐久性の

面でも、今回ばらしたギヤは摩耗のあとは全く見られず新品同

様であったことから、実証済みということだろう。

第1段減速 89/8=11.125

第2段減速 41/9=4.555

総合減速比 11.125X4.555=50.68

.JPG)

PASパワーユニットのクランクでのアシストトルクは公称

100Nmとなっているので、モータの推定発生トルクは約2.5Nmとなる。

モーターの発生トルク=100/50.68/0.8*=2.5Nm

(*ギヤ+チェーンの伝達効率を0.8と仮定)

またモーターの推定最高回転数は最大ケイデンスを80rpmと仮定すると約4000rpmとなり、このクラスのブラシレスモータとして平均的な要目・性能である。

ギヤのモジュールは約1(ピッタリ1でない)で設計されており、実に小さな歯である。BOSCHの歯はもっと大きかったような気がするが、日本とドイツの設計思想の差が表れている。(一般的に日本の機械設計は華奢、繊細であり、ドイツゲルマン系の設計は武骨、頑丈である)ギヤの強度計算で強度を簡易チェックしたが、当然のことながら強度的には成立しており、正当な設計である。(ヤマハに失礼か?)低トルク域は、この様に小モジュールの樹脂ギヤで伝達し、最終の高トルク域はスプロケット、チェーンでトルクを伝達する考え方は設計思想として合理的であり、日本のママチャリ向けのチェーン合力方式のパワーユニットは世界に向けてもっと普及してもよいと個人的には思う。

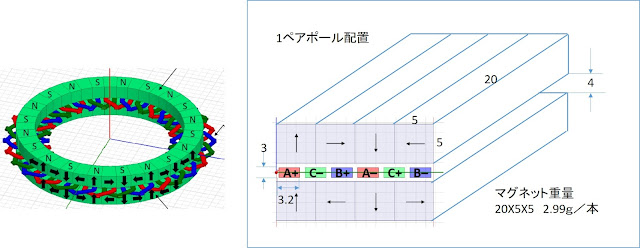

モーターのステータ外径は92mm、内径は52mmである。ポール数は12でありデルタ結線されている。ロータは外径50mm、幅23mmで14枚の薄い永久磁石が貼り付けられている。EVなどで一般的なIPMSMではない。(コスト重視か?)エアギャップは1mmである。

巻線は1.4mm径で巻き数は不明。

モーター本体の重量は987g(ロータ363g、ステータ624g)となり、パワーユニット重量の約30%を占める。巻線径、巻き数は最適な数値を選択していると思われるが、巻線(径、巻き数)をいじる事により、色々チューンニング出来、面白そうである。余裕が出来たら挑戦してみたい。(ステータのティース部は巻き数増加のスペースが余っている)

ナイロン製の大ギヤは中心部にラチェット機構が付いており、ベアリング込みで414gである。モーターとギヤの合計本体重量は1401gとなり、軽量ケースを設計できればトータルで2.0Kgを切るパワーユニットも可能であると言える。(第8回で検討したマブチのモータと遊星歯車を組み合わせたパワーユニットの重量が1.4Kgであったので、これといい勝負をする)

アルミダイキャスト製の2枚のケースの内側からの写真を右に示す。要所要所に剛性確保のためのリブを入れて、構造体としての剛性を保ちながら軽量化に苦心している様子が判る。自転車の中で一番力がかかるボトムブラケット部を構成する必要性から、クランク軸の保持部とモータのステータの保持部は特に肉厚で補強されている。逆にこの二つの部分が重量増加の大きな要因となっている。

現状の重量が994g(右312g、左555g、

キャップ127g)であるが、ボトムブラケットを切り離してパワーユニットを構成し、また不必要部分を肉抜きすれば、ケースの重量は現状の約半分に軽量化することは可能と思われる。ケースの設計は、重量に配慮しながら、剛性を確保する必要があるし、またこもり音の問題、内部冷却の問題など、メーカとしても一番苦労した部分と思われる。また少々荒く扱われても壊れない強度が必要である。ただし個人使用に割り切り丁寧に扱うこを前提に考えると軽量化のポテンシャルが

大きいように見える。ちなみにスペシャ

ライズドのようにケースの材料に高価なマグネシウム合金を使えば重量は60%になる。

右の写真はステータをケースに装着した写真

であるが、モーターの振動を受け止めるため、この部分のケースは特に肉厚に設計されているのが判る。いずれにしても、ケースが全体重量の30%を占める状況は何とかならないかと思ってしまう。

(3)クランクシャフト、トルク検出部

通常の自転車のボトムブラケットに相当するところに、クランクシャフトとトルク検出機構が装着されている。磁歪式のトルク検出器は一番上の写真に示すが、ヤマハはこの部品でトルクとクランク軸の回転数を検出し、これをデジタル信号に変換してメインのマイコンに送信している。重量は137gであり、静止部からトルクを計測できるという点で秀逸な装置である。ただしこのトルク検出器に付随してチェーンリングとクランク軸をラチェット機構を通じて繋ぐ必要性から、重さが

.JPG)

.JPG)

かさむ附属物が付き、長さ150mmの中実の四角テーパのシャフトも含めてトータルの重量は750gにもなってしまう。このシャフトを収納するケースも含めると全重量は1Kgに達するのではないか。トルク検出は電動アシスト自転車の制御の肝であるが、1Kgの重量は耐え難いものである。一番下の写真がすべてをアセンブリーしたものである。750gの鉄の塊となっている。

同じ磁歪式トルクセンサーを使いながら、ヤマハのPWシリーズ(クランクをギヤで直接駆動する方式)などでは、クランクのシャフト

は普通のロード自転車のように中空のシャフト を採用して重量低減を考慮している。

また、現在急速に普及している所謂パワーメータのように、クランク、ペダルに取り付けたセンサーからの信号をモーターの制御に使えば重量の問題も解決できるが、回転体に取り付ける電池の頻繁な交換、電波信号の確実な授受など実用的なe-バイクの装置としては問題が残る。いずれにしても、クランク軸の人力トルクをどのように検出するか、軽量電動アシスト自転車の計画でかなり肝になる部分である。

(4)コントロールパネル

ヤマハのPASのモーターコントロールは東芝のTMPM370のマイコンが使われている。パナソニックは最近コントロールを全デジタル化したと宣伝しているが、ヤマハは2014年に現行のPASシリーズを発表したときから全デジタルである。高性能のマイコンを使っているので、モータのコントロールは色々きめ細かなことが出来る。(もちろんベクトルコントロールは標準で機能している)

左の黒い四角のチップが370マイコンである。100ピンのタイプであり、それぞれのI/Oは推定できるので、インプット、アウトプットのバイアス調節は可能と思われる。内部プログラムの読み出しと書き込みは多分ブロックされているので難しいと思うが、トライする価値はありそうである。ちなみに今回分解したPAS用のパワーユニットは5000円ほどで入手したが、モータ、トルクセンサー、コントロールパネルなどは単体部品だけでもそれぞれ10000円前後の価値がある。ちなみにヤマハのパーツカタログによると、これらの単品の部品は新品で、8000円~10000円の値段がついているが個人には売らない方針らしい。

右の桃色の部分はスイッチング回路MOSFETの冷却パッドであり、この部分とアルミケースの冷却フィンが密着してパワー半導体を冷却している。全体的にコンパクトに設計されたコントロールパネルである。

右の写真はコントロールパネルを裏側から見たものである。6個のMOSFETが見える。

今回の分解解析の中で、このコントロールパネルを外すのが一番苦労した。3本のネジで固定されているが、絶対外れないように物理的に固くロックされていた。最終的にはネジを緩めることに成功したが、多分法規上、コントロールパネルを外して色々いじられることを阻止しようとしているのだと思う。この部分は絶対外すなという強い意志が読み取れた。そのように言われるといじってみたくなるが・・・

(5)パワーユニットの断面図

ヤマハに限らず、パナソニックも含めて特許公報を見れば、パワーユニットの詳細な断面図が出てくる。今回分解したPASのパワーユニットの断面図の参考のため添付する。実物とこの断面図を見比べることにより内部構造は完全に理解できる。

参考のため、ギヤでクランク軸を直接駆動するPWシリーズ(ヤマハ)のパワーユニットの断面図を下に示す。クランク軸が中空になっている点、またクランク軸を駆動する2段目のギヤの配置がよく判る。

.JPG)

.JPG) かさむ附属物が付き、長さ150mmの中実の四角テーパのシャフトも含めてトータルの重量は750gにもなってしまう。このシャフトを収納するケースも含めると全重量は1Kgに達するのではないか。トルク検出は電動アシスト自転車の制御の肝であるが、1Kgの重量は耐え難いものである。一番下の写真がすべてをアセンブリーしたものである。750gの鉄の塊となっている。

かさむ附属物が付き、長さ150mmの中実の四角テーパのシャフトも含めてトータルの重量は750gにもなってしまう。このシャフトを収納するケースも含めると全重量は1Kgに達するのではないか。トルク検出は電動アシスト自転車の制御の肝であるが、1Kgの重量は耐え難いものである。一番下の写真がすべてをアセンブリーしたものである。750gの鉄の塊となっている。.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

コメント

コメントを投稿