電動アシスト自転車の開発PJ(13)

「電動アシストモータユニットの最近の動向」

電動アシスト自転車の業界も、既存のビッグネーム(BOSH、シマノ、ヤマハ、Panasonic)の開発競争は相変わらずであり、より高トルク、軽量化を目指して、しのぎを削っている。そのような中、最近のニュースを見るとドイツを中心とした新規参入メーカがユニークな新製品を次々発表しているのが目につく。これらのメーカは高級ロードバイク市場をターゲットに軽量化・高級化で既存メーカとの差別化を図る狙いが見られる。一部メーカのモータユニットは自転車本体とのトータル重量で殆ど10Kgを切るレベルまで達しており、本プロジェクトの目標達成に先を越された感がある。ここでは2023年の最新の情報を整理してみたいと思う。

1)TQ-HPR50(ハーモニックドライブ減速機)

まず目についたのはイタリアの高級バイクメーカであるPinarelloが発表したNytroE9である。メーカの発表によるとトータル重量は11.4Kgとなっており、モータユニットとして「TQ-HPR50」を採用している。同じモータユニットはTREKのDomane SLR9 にも採用されており、こちらの重量は11.75Kgと発表されている。

Pinarello NytroE9 重量; 11.4Kg

最大トルク;50Nm

電池容量; 360Wh

モータユニット;TQ-HPR50

TREK Domane SLR9

重量; 11.75Kg

モータユニット;TQ-HPR50

トルク、電池容量は上に同じ

このTQ-HPR50モータユニットはドイツのメーカが開発したものであり、ボトムブラケットの部分にモータとハーモニックドライブ減速機を同軸上に配置し、モーターの回転を一段のギヤで大減速(30~50)するシンプルで軽量な構造が特徴である。(メーカはHarmonic Pin-Ring Technologyと呼んでいる)

ハーモニックドライブ減速機は比較的最近開発されたものである。これまで主にロボットアーム駆動など大減速が必要な個所に産業用として使われてきたが、電動アシスト自転車への適用はこのメーカが最初であり、目からうろこである。簡潔な構造によりモータユニットの重量は1.85Kgと超軽量に仕上がっている。この軽量でコンパクトな構造がアピールして一流バイクメーカに採用されたのだと思う。

モーターユニットと360Whのバッテリーでシステム重量は3.68Kgとなり、これにコントローラ等の附属機器とバイク本体(7.0Kg前後)と合わせて11Kg台の電動アシスト自転車に仕上がっている。高級バイクメーカにとって7Kgのバイク本体は朝飯前のことであろう。

HPR50 モーターユニット仕様

最大トルク; 50Nm

定格主力; 250W

最大出力; 300W

重量; 1.85Kg

HPR50 バッテリー仕様

容量; 360Wh

重量; 1.83Kg

基本的には素晴らしいアイディアと思うが、気になるのはモータ軸の高速回転域(3000~4000rpm)での伝達効率低下(80%以下か?)と耐久性である。高級なハイエンドバイクとの組み合わせで価格は170万円もするが、これも気になる点ではある。25Km/hでアシストが切れるロードバイクに170万円払うか? 本格派サイクリストであれば、殆ど30Km/h以上で巡行するので、モータとバッテリーの重さは負担になるだけで邪魔である。もちろん急激な坂道でモーターの有難みが出てくるが。

2)MAHLE Ebikemotion X35, X20(リアハブモーター)

MAHLEはドイツの老舗の電気機器メーカであるが、e-bike市場への進出のためリアハブモータ方式のEbikemotion X35,X20を製品化した。(正確にはMAHLE社がEbikemotionを買収した)特に後から出したX20は超軽量であり、ハブモーターの重量は1.399Kgと発表されている。これに360Whのバッテリー(1.8Kg)と組み合わせてシステム重量は3.2Kgとなる。これは多分に、UCIのバイクの最低重量規則である6.8Kgを意識しており、バイク本体+モータユニット+バッテリーでトータル重量10.0Kg以下達成を目論んでいるものと思われる。Cannondale Super Six NeoはEbikemotionのX35を採用している。トータル重量は公表されていないが、多分11Kg前後と推定される。(X35のシステム重量は3.5Kg(250Wh)である。)

モーターのコントロール方式は、X35では人力ペダルのトルクを感知せず、カセットとハブの回転数差に基づいてパワーを制御する方式を採用している。この設計では、人力が発揮するトルクに関係なく、カセットが回っている限り勝手にアシストすることになる。(ただし、X20ではペダルのトルクを感知する方式に変えている。)

これもドイツのメーカであるが、スパイラルベベルギヤ(?詳細は不明、ハイポイドギヤを使っている可能性もある)を使って、ダウンチューブ内に軸方向にモータを配置して、直交するクランク軸を駆動する方式である。

MAHLEのシステムは標準のバイクにボルトオン式に取り付け可能である点も大きなメリットである。ボトムブラケット、フレームの設計を変更する必要がないので、標準の金型を流用できて生産性、コスト面でのメリットは大きい。このような観点からみるとハブモータ方式も捨てたものでないと思った。

何より、電動アシスト自転車と言えども徹底した軽量化を意識して、トータル重量10Kgを目指したMAHLE社の心意気を評価したい。

下記にX35,X20の仕様を示す。(右上はX20ハブモーターの外観である)

3)FAZUA 60(直交軸モーター配置)

モーターユニットの重さは1.96Kgであり、最大トルクは60Nmを発揮する。(ギヤ部に冷却フィンが切ってあるのが特徴)これに430Whのバッテリー(2.3Kg)を組み合わせてシステム重量は4.3Kgとなる。

TREKのDomane+LT9はこのシステムを搭載し、トータル重量は13.6Kgと発表されている。

下表にFAZUA社のモーターユニットの仕様を示す。

Bafangは昔から各種ハブモ-ターを生産しているが、このG310は250W級としては最新のモデルであった。(このモデルは2023年の最新カタログからは消えており、これに近い後継機種はH405*となっている。)重量は2.5Kgで最大トルクは40Nmと平凡な仕様であるが、安くて入手が容易であることからアマチュアのコンバージョン改造の機材として最適である。ここに取り上げたのは公表されている性能特性が、制御によっては30Km/hまでアシストできる自由度がある点に注目したためである。ヨーロッパ製、日本製はきっちり25Km/hまでしか性能を発揮しない厳格な設計になっているのに対して、中国製は鷹揚である。電圧を52Vまで上げると50Km/hまでアシストすると堂々と謳っている。 中国製は初めから各国の法規制を気にせずに、容量に余裕を持った設計となっている。このG310も最大出力は800W(!!)である。(もっとも取扱い説明書をよく読むと、過負荷は避けて下さいと書かれており、トルクも常用は20Nm以下を推奨している)

上の特性カーブで237RPMが700Cのホイールで30Km/h走行時の回転数となる。300RPMまで回すと38Km/hまで出せる計算となる。

*H405の主な仕様;

適用電圧=36~48V、最高速度=25~35Km/h、最大トルク=45~55Nm,

重量=3.3Kg

5)既存メーカの最新データの比較

ヨーロッパ市場での公表性能データを下記に示す。(BikeRadar 2022/11/1記事より引用)

最大トルクは40~85Nm,モータユニット重量は3.0Kg以下の勝負となっている。これらのメーカはすべてクランク軸をモーターで駆動するミッドドライブ方式である。

6)最新の業界の動向を踏まえた今後の方向性

2023年の最新の動向は上記のとおりであるが、電動アシストのモータユニットの業界もドイツを中心とした新規参入メーカにより、更なる軽量化、斬新な構造アイディアの実現に向けて弛まぬ努力が続けられているのが判った。日本が発祥の電動アシスト文化(?)が世界中に広まっているのはご同慶の至りである。特に、ドイツは国民性(ワンダーフォーゲルの伝統で自転車旅行が盛んである)のためか、電動アシスト自転車に夢中である。モーターユニットのメーカもBOSH、Broseをはじめ今回紹介した新規参入メーカも含めて数多い。もちろん発祥の地として、日本メーカも頑張っており、世界的に見ると日本、ドイツ、中国が主な生産国となっている。この構図は図らずも自動車産業に似たものとなっている。

今回の調査も含めて、電動アシスト業界の最新の動向をまとめると次の通りとなる。

①電動アシストモータユニットの主流はBOSH、シマノ、ヤマハ、Panasonicが提供してい

るミッドドライブ方式である。これらはブラシレスDCモータの回転を普通の並行ギヤを

通じて減速し、クランク軸を駆動する構造であり、コンセプトとして殆どデファクト化

している。

②軽量化に特化したミッドドライブ方式として、今まではSpecializedのSL1.1がひとり気

を吐いていたが、これに対抗する形で、ドイツのTQ-HPR50、FAZUA60が出てきた。い

ずれも2.0Kg以下の重量を達成し、それぞれに特徴的な減速ギヤを採用している。

③ハブモーター方式も、普及型自転車の市場で一定の支持を得ているが、最近MAHLEの

Ebikemotion X35,X20のように高級機種向けに開発されたものも出てきた。

④自転車本体と合わせた重量も、Pinarello NytroE9に代表されるように、11Kg台の機種

が市販されるようになった。またMAHLEのEbikemotionX20のように、すでに市販され

ている軽量自転車とモーターユニットを組み合わせることにより、トータル重量10Kg以

下の達成に限りなく近づいているものも現れた。

軽量電動アシスト自転車の例

Pinarello NytroE9 重量; 11.4Kg

TREK Domane SLR9 重量; 11.75Kg

Specialized TURBO CREO SL 重量; 12.2Kg

⑤本プロジェクトの方向性

これまで10Kg以下の重量を達成する電動アシスト自転車の検討を続けてきたが、海外メ

ーカで、この目標に殆ど届きそうなものが現れたので、これらの技術動向も参考に、今

後の進むべき方向を下記のごとく確認する。(一部軌道修正する)

(1)目標重量;10Kg以下(この目標は変えない)

10Kgの重量配分として、自転車本体=8.0Kg、モーター=1.0Kg、バッテリー=

1.0Kgとしてきたが、海外メーカのバッテリー容量が最低でも250Wh相当であるの

を踏まえて、バッテリー容量は250Whとして計画する。この場合、重量はMAHLE

等の実績重量である1.4Kgを採用する。

残りの重量8.6Kgをモーターユニットと自転車本体で分け合うことになる。例えば

1.4Kgのモーターユニットが出来れば、自転車本体の目標は7.2Kgとなる。

現実的に、改造の対象が手持ちのCannondale(8.0Kg)である場合、0.8Kgの重量

オーバーは許容することとする。(UCIの最低重量である6.8Kgのバイクに装着する

と想定して10Kg以下の重量に納まれば良しとする考え方である。・・・・従って

モーターユニットの許容最大重量は1.8Kg(=10-6.8-1.4)となる。)

(2)独自性の追求

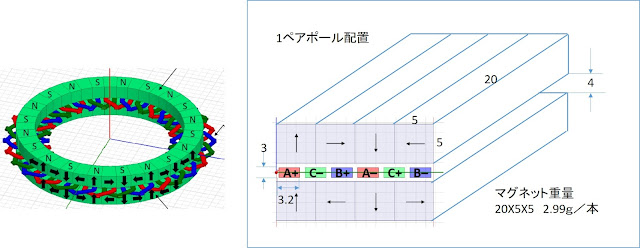

新規参入のドイツメーカも含めてほぼすべてのメーカがモーターとして、DCブラシ

レスモーターを採用しているが、これまで各種検討してきたように、従来のものと

違う方式の小型高トルクモーターを追求したい。

また、減速ギヤについても一工夫したいところである。

(3)ミッドドライブかハブモーターか

自転車の変速機を活用できることから、ミッドドライブ方式の方が高トルク(アシ

スト)を発揮しやすいメリットがあるが、Ebikemotion のX20のように高トルクの

ハブモータが開発できれば、構造のシンプルさからハブモーター方式も勝ち目が出

てくる。この点も考慮して検討したい。

また、ミッドドライブ方式でも、日本のママチャリ方式(チェーン合力方式)はシ

ンプル・軽量な構造として再考する価値がありそうである。

(次回に続く)

コメント

コメントを投稿