電動アシスト自転車の開発PJ(17)

「36Vバッテリーの自作」

前回、中国製のハブモータ(AKM75SX)を使ったコンバージョンを紹介したが、今回36Vのバッテリーシステムを自作したので紹介する。この2~3年、リチウムイオン電池の単体セルが一般に流通するようになり、ネットで手軽に1865、2170のセルが購入できるようになった。性能は様々で、1865サイズで言えば、2200mAhから3500mAh容量まで日本製、韓国製、中国製選り取り見取りである。

今回使用したリチウムイオン電池のセルは自称Panasonic製のNCR18650Bであり、中国のショップ経由入手した。このセルを10S2Pの配列でバッテリーパックに組み上げ、サドル下にぶら下げる形でCannondaleに装着した。

バッテリーパックの重量は収納バック込みで1479gであり、自転車全体重量も12.1Kgとこれまでの25Vバッテリーより0.4Kg軽量化出来た。バッテリーパックの実用容量は36V/4.5Ah(162Wh)であり、ワンチャージで約40Kmの走行が可能である。外観上も格段にスマートになった。(電動アシスト自転車には見えない)

今回、Aliexpress経由とAmazon経由でNCR18650Bのセルをそれぞれ10本づつ購入した。(平均価格は送料込みで300円/本~500円/本であった)10S2Pの配列でバッテリーパックを作るつもりである。

どちらのルートのものも外観上は純正のPanasonicNCR18650Bに見える。早速、電池の容量計測器を購入して、サンプル的に電池容量を計測してみた。その結果を下の図に示すが、本物のNCR18650Bの特性カーブに対して全く及ばない。

性能未達の要因としては次の2ケースが推定される。

①全くのまがい品であり、2500m Ah程度の中国製電池にラベルを張り替えた。

②本物のPanasonic製であるが、長期保管劣化等で本来のEVに使えなくなった規格外れの電池が中国市場に出回っている。(1年以上の長期保管で20%程度の劣化はよくある事象ではある)

折角、純正Panasonic製/3400mAhに引かれて購入したが、どうも当て外れであったようだ。それでも3.4Vを最低電圧に設定した場合でも、容量として2250mAhまでは使えそうなので、今回は諦めてこの電池でバッテリーパックを製作することにした。

実際のところ、初期のテスラ・ロードスターはPanasonic製のNCR18650A(初期モデル)を使って、世界で最初にパソコン用の汎用リチウムイオン電池で電気自動車を走らせられることを証明して有名となった。テスラは5831個(!!)のNCR18650Aを結合して53kWhのバッテリーパックを完成した。計算してみると1個当たりのバッテリー容量は2155mAhである。NCR18650AはNCR18650Bに比べて10%程度容量が低いが、最低電圧を3.4V~3.5Vに設定したとすれば、2155mAhの控え目な容量設定も頷ける。今回、中国のまがい品の電池でも使えると判断したのは、このテスラの事例が一つの拠り所になっている。リチウムイオン電池の公称容量は最低電圧2.5Vまで放電した場合の容量で表しているが、実用上は3.4V~3.5Vを最低電圧とするので、実用使用可能容量はかなり少なくなる。

今回のまがい品Panasonic製の電池パックは3.4Vを最低電圧とする予定なので、実用電池容量は36V/4.5Ah(162Wh)程度となる。

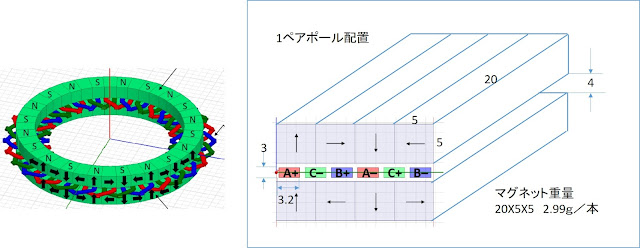

電池セルをバッテリーパックに仕上げるのに、セルのホルダー、またセルごとの電圧、電流をコントロールするBMSが必要であるが、さすが中国、Aliexpressにはこの種の部品が数多く販売されている。BMS、ホルダー、電池セルをそれぞれ単体購入して好みのパックに仕上げられるようになっている。(自転車装着用にデザインされたものも数多くある)

今回はその中から、箱型に積み重ねるタイプの組み立てキットを購入した。BMSボードと電池ホルダーを積み重ねる形式であり、スポット溶接も、はんだ付けも不要である。

右の写真は、電池ホルダーボードであり、ボードの裏表に電池を5本づつ直列に装着する構造である。これで10本の直列が完成である。今回はこのホルダーボードを2枚重ねて10S2Pの配列を完成する。

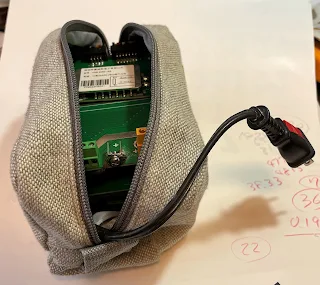

下の写真がBMSボードと電池ホルダーボード2枚を重ねて完成した写真である。

寸法と重量は下記のとおり。

幅X奥行きX高さ=150㎜X95㎜X100㎜

重量=1370g

殆ど、お手間いらずで電池パックの完成である。

問題はこの電池パックをどのように自転車に取り付けるかであるが、色々と工夫した結果、この電池パックを小さなバッグに入れて、サドル下にぶら下げる案に決着した。

(この小さな収納バッグは昔Alitalia航空で貰ったサニタリーバッグである。)

早速、試乗した結果、36V仕様になって一段と力強くなった感じである。モータのコントロールが電流制御であることから、電圧が上昇した分(1.4倍)パワーが増えている。これまで使っていたレベル3では200Wまでパワーが出てしまう。パワー調節のレベルを一段階下げてレベル2(120W相当)で走行できそうである。電費に関してはパワーレベルを揃えれば、25Vで計測した0.25Km/Whからあまり変わらないと思うが、この点に関しては長期走行テストで確認する必要がある。(もう少し涼しくなってから)

とにかく、今回36V/4.5Ah/162Whのバッテリーパックを装着したことで、このコンバージョンもほぼ完成形に近づいたと思う。全体重量については11Kgの大台に一歩及んでいないが、この状態でワンチャージ40Km走行できれば大成功と言える。

(次回に続く)

コメント

コメントを投稿